GBアプリをインストールした!脳波計測に興味がある!実際に FocusCalm™ で測ってみてファイルを出力してみた!

…でも、“.csv” ってどうやって開くの…?中身を見れたのはいいけど、数字ばっかで訳わかんない…

そんなあなたへ!「分からない」で諦めて欲しくないから、Python というプログラミング言語を用いた解析方法をお教えします!

まだ脳波計測したことないよって方も、この機会に是非、一度触れてみてください!

目次

本日の目標

GoodBrainアプリから出力したCSVファイルを、自分で描画してみよう!

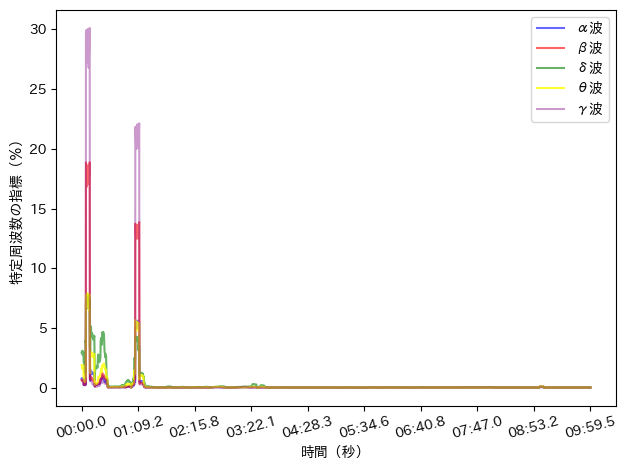

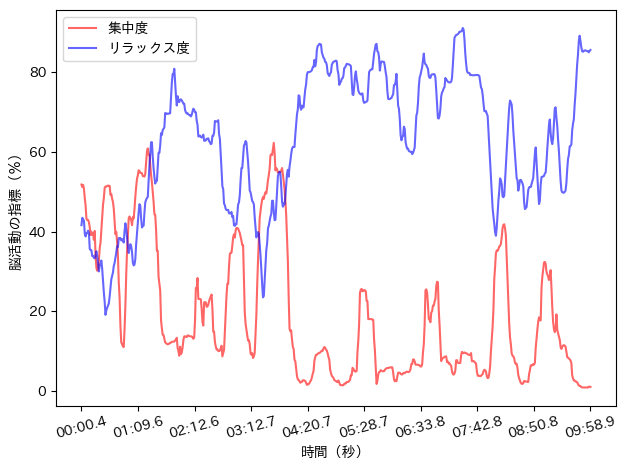

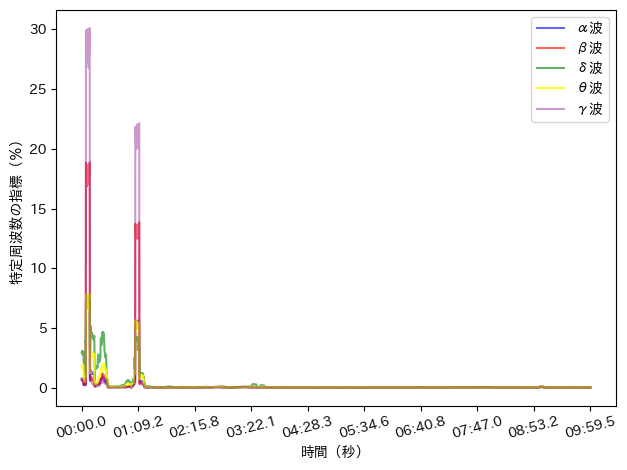

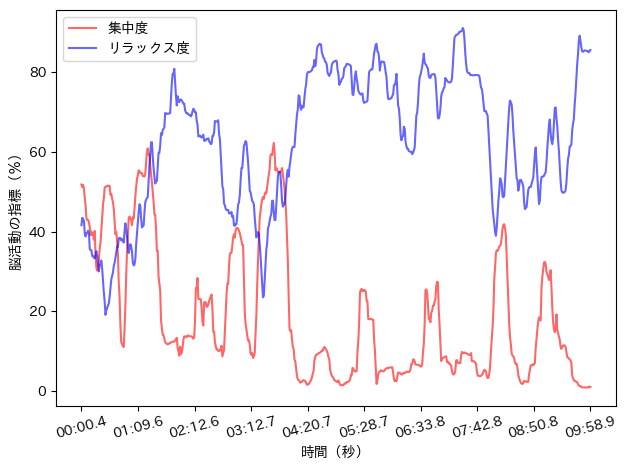

上手くいくとこんな感じの画像が出力できます!

今回利用するツール

本日の主役

Python

現在最もメジャーで最も簡単な言語。なにより使いやすいのが特徴。また、いろんな人が使いやすくするための拡張機能(ライブラリ)を制作してるから、初心者でも超扱いやすい!

Pythonをサポートする、イカしたメンバー(ライブラリ)を紹介するぜ!!!

Numpy

Pythonが数学につよつよになるライブラリ。今回は数列を作成するのに用いる。

Pandas

表データを扱いやすくなるライブラリ。今回はCSVファイルの読み込みと、データの整形に用いる。

Matplotlib

データの描画を行なうライブラリ。今回は折れ線グラフを画像ファイル形式で出力するのに用いる。

補足:japanize_matplotlib

Matplotlibで図を出力する際、ラベル名に日本語を用いると文字化けしてしまう。これを解消するためのライブラリ。プログラミングって基本的に英語だからね…日本語対応してる方が珍しいんだよね…仕方ないね…

初めての方におすすめのPython実行環境はコレ!

Google Colaboratory

ブラウザ上でコードを作成することで、Googleのサーバで計算することのできるアプリケーション。お手軽で、Google側のマシンを用いるため比較的高速に動作する。上で述べたライブラリのうち、Numpy、Pandas、Matplotlibは初期環境の時点でインストールされている。まあ、簡単に言えば、Googleにコンピュータを貸してもらって、それを遠隔操作するって感じ。

そんなわけで、今回はGoogle Colaboratoryで実装していきます。

多分これが一番お手軽だと思います。

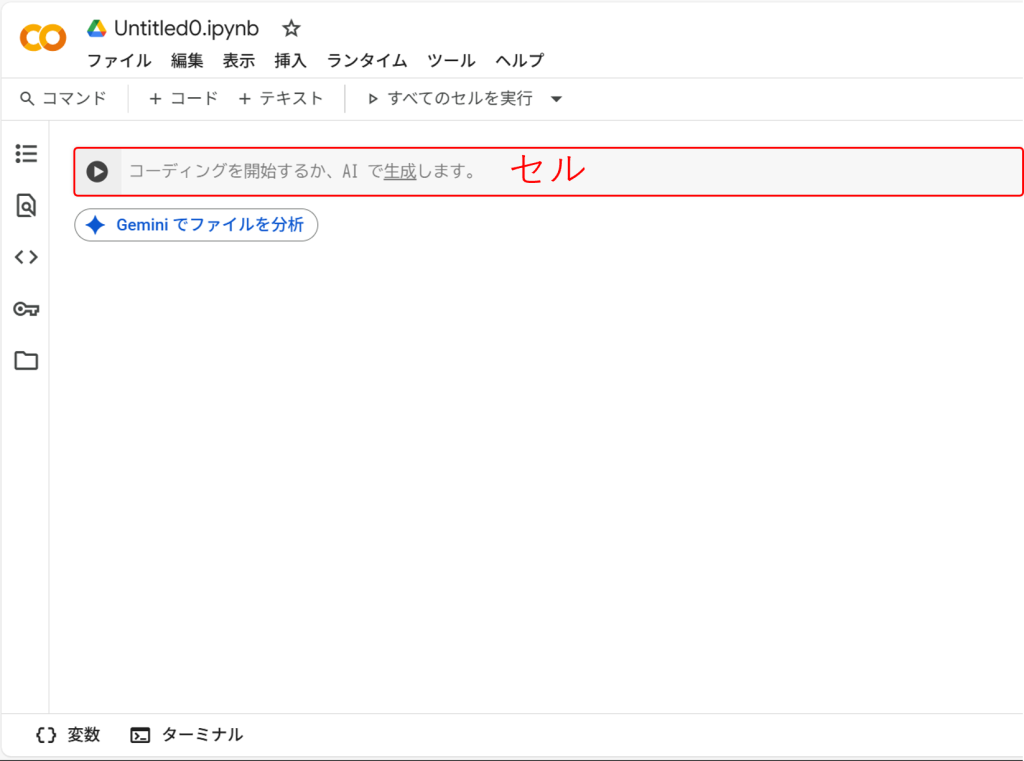

Google Colaboratoryの開き方

- Googleアカウントを用意する。

新規アカウントを作成しても、既存アカウントを利用してもどっちでもOK。お好きな方で。 - Googleドライブを開く。

https://www.google.co.jp/ にアクセスし、下図の矢印の先のマークから、“ドライブ” を選択。 - Google Colaboratoryを開く。

Googleドライブの “新規” から “Google Colabolatory” を選択。

もし、“その他” の中にも見つからない場合は、 “その他” > “アプリを追加” を選択。

検索ボックスに “google colab” と入力して、“Colabolatory”をインストール。 - ドライブの “新規” から “Google Colabolatory”を選択すると、以下のような画面が表示される。ここにコードを記述することで、Google Colaboratoryを利用できる。

あとは灰色の「セル」ってやつに、コードを書き込んだりテキストで説明を入れたりすればOK。

Google Colaboratoryの使い方

文が書いてあったり、コードが書かれたりする場所は「セル」って名前。

セルは、セルの間や上下にマウスポインタを合わせたときに出てくる「+コード」や「+テキスト」をクリックしたり、上のホットバーにある「挿入」をクリックしてから、「コードセル」や「テキストセル」をクリックすることで追加できる。

コードセルは、実行することができる。

実行しなければ、コンピュータ側はプログラムの内容を反映してくれない。

Google Colaboratoryではセルを分けて記述することで、コードを段階的に記述し、独立に実行することができる。こまめに実行することで、コードに不備がないか確認しよう。

コードセルの実行方法だが、

セルの1番左にある “[ ]” にカーソルを合わせると、右向きの三角形になるので、これをクリックする。

または、ショートカットで実行することもできる。

Windowsの人は、セルをクリックして「Ctrl」+「Enter」

Macの人は、セルをクリックして「Cmd」+「Enter」

である。

セルを実行しながら次のセルに移るには、

Windows / Mac 共通で「Shift」+「Enter」

である。

ライブラリの準備

先述の通り、Google ColaboratoryにはNumpy、Pandas、Matplotlibがすでにインストールされているため、japanize_matplotlibのインストール方法を説明する。

セル内に

! pip install japanize_matplotlibと記述する。

もしくは、

Google Colaboratoryのターミナルに

pip install japanize_matplotlibと打ち込む。

何をしてるかというと、「pip 君、install してくれ japanize_matplotlib を」って感じ。そのまんまだね。

※ちなみに pip っていうのは、Python関連に対して、ライブラリをインストールしたり、バージョン指定したりする管理者ってイメージ。

pipさん

「このライブラリ、

インストールして使えるようにしとくね」

「今どんなライブラリがインストールされてるかって?

はい、これ一覧ね

それぞれのバージョンもつけといたよ」

「pandas ってどんなのかって?

データ統計のためのパワフルなデータ構造を

追加するやつだよ」

「お、ライブラリのアップデートする?

インストールまでやっとくね」

「Pythonのアップデート?

了解、Python公式ページにアクセスして、

インストールまでやっとくね」

先のコードを実行すると長い文字列が表示される。

Successfully installed japanize_matplotlib-“バージョン( ‘1.1.3’ など)”

と表示されればインストール完了!

ただし、インストールされているだけでは、その機能を使うことはできない。

次は、numpy, pandas, matplotlib, japanize_matplotlibを、実際に使えるようにする必要がある。”import” を用いて、利用できるようにしよう。

インストールは、その機械にライブラリを覚えさせるイメージ、

“import” は、コード中でそのライブラリを使うことを許可するイメージ。

# 必要なライブラリのインポート

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import japanize_matplotlib

データの読み込み(ファイルのアップロード方法から)

ランタイムに接続後、ドラッグアンドドロップで簡単にファイルをアップロードできる。ランタイムに接続する方法としては、ホットバーの “ランタイム” から接続するか、コードを記述したセルを実行。

ドラッグアンドドロップして、ファイルのアップロードが完了したら、アップロードしたCSVファイルをコード内に読み込ませよう。

プログラミングにおいては、使うデータを「変数」と呼ばれる格納庫に記憶させておく必要がある。今回は “df” ( ‘DataFrame’ という構造型の略)という変数にしまっておくことにする。

pandas(以下 pd )の read_csv() という関数を用いることで、CSVファイルの読み込みができる。read_csv() の () の中には、先ほどドラッグアンドドロップしたファイル名を入れよう。

# GoodBrainアプリから出力したCSVファイルを、DataFrame型というデータ構造に入れる。

df = pd.read_csv("「実際にアップロードしたファイル名」")

dfセルの最後の行に変数名を入力すると実行結果が表示される。

それがCSVファイルの中身。

‘TimeStamp’ は計測した際の実際の時間、

‘Elapsed Time’ は計測開始からの時刻、

‘alpha’ から ‘gamma’ は各特定周波数の指標、

‘eeg’ は生波形と呼ばれる電位の実測値、

‘attention’ は集中度の指標、

‘meditation’ はリラックス度の指標、

をそれぞれ表している。

今回は「各特定周波数の指標」と「集中度・リラックス度の指標」を解析していく。

ただ、問題として、NaN と表記される、数値の入っていないところがある。

このままでは解析することができないので、解析の前にデータの整形を行なう。

特定周波数データの解析

まずは、アルファ波、ベータ波といった、特定周波数の割合のデータを整形してみよう。

特定周波数の1つ、アルファ波の割合は ‘df’ 内の ‘alpha’ 行のデータである。

下のコードでやっていることを順番に説明する。

- 変数を用意し(今回は “a” )、そこにloc[ ]を用いて元のデータ(’df’)のうちの欲しい部分(今回は計測時刻 ‘Elapsed Time’ と、アルファ波 ‘alpha’ の行)を持ってくる。

- NaN が含まれる列を、dropna() で削除する。

- dropna() を使うと表の一番左の行にある index が連番じゃなくなるので、reset_index(drop=True) をすることで、index をリセットして連番にする。

# アルファ波の抽出

a = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'alpha']]

a = a.dropna()

a = a.reset_index(drop=True)

aこれでこのまま解析できるデータになった。

他のベータ波やデルタ波も同じようにやってみよう。

- 変数を用意して、loc[ ] で欲しいデータを取り出す

- dropna() で NaN を削除

- reset_index() で連番に直す

# ベータ波の抽出

b = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'beta']]

b = b.dropna()

b = b.reset_index(drop=True)

# b# デルタ波の抽出

d = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'delta']]

d = d.dropna()

d = d.reset_index(drop=True)

# d# シータ波の抽出

th = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'theta']]

th = th.dropna()

th = th.reset_index(drop=True)

# th# ガンマ波の抽出

g = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'gamma']]

g = g.dropna()

g = g.reset_index(drop=True)

# gベータ波、デルタ波、シータ波、ガンマ波までできたら、特定周波数のデータの整形は完了。お楽しみの解析タイムいってみよう!

解析、といっても初めてなので、直感的に分かりやすい方法でやってみようと思う。

というわけで、今回はデータを折れ線グラフで描画してみよう。

ここからは matplotlib(以下 plt)をつかって描画していくよ。

fig, ax = plt.subplots()

として、描画スペースを ‘fig’ と ‘ax’ に確保する。

‘fig’ は描画スペース全体で、’ax’ はその中でも実際にグラフを書く場所っていうイメージ。

ax.set_xlabel("「具体的な x 軸の名前」")

で x 軸の名前を設定。ax.set_ylabel("「具体的な y 軸の名前」")

で y 軸の名前を設定。ax.set_xticks(np.linspace(0, len(「用いるデータの変数名」)-1, 10))

で x 軸の目盛を設定。plt.xticks(rotation=15)

で x 軸の目盛を 15°回転させて、時刻の表記が被らないように回転させて調節。

ax.plot(「x 軸に用いるデータ」, 「y 軸に用いるデータ」, color='「色の名前」')

で、折れ線グラフを描画。

fig.tight_layout()

で、図のレイアウト(余白の大きさなど)を設定。

plt.show()

で、図を出力。

今回は「y 軸に用いるデータ」を、先に変数 ‘y1’ から ‘y5’ に代入しておいた。

「色の名前」は ‘c1’ から ‘c5’ に代入した。

また、今回は、複数のグラフを同じ ‘ax’ で出力するので、凡例(legend)を出力する。

凡例での名前を ‘l1’ から ‘l5′ に代入し、’ax.plot()’ の際に、’label=’ に入力、

透明度を調節する ‘alpha=’ に 0 から 1 までの任意の数を入力し、

‘ax.legend(loc=0)’ で凡例を出力した。

実際のコードがこんな感じ。

fig, ax = plt.subplots()

y1 = a['alpha']

y2 = b['beta']

y3 = d['delta']

y4 = th['theta']

y5 = g['gamma']

c1, c2, c3, c4, c5 = "blue", "red", "green", "yellow", "purple"

l1, l2, l3, l4, l5 = "α波", "β波", "δ波", "θ波", "γ波"

ax.set_xlabel("時間(秒)")

ax.set_ylabel("特定周波数の指標(%)")

ax.set_xticks(np.linspace(0, len(a)-1, 10))

plt.xticks(rotation=15)

ax.plot(a['Elapsed Time'], y1, color=c1, label=l1, alpha=0.6)

ax.plot(b['Elapsed Time'], y2, color=c2, label=l2, alpha=0.6)

ax.plot(d['Elapsed Time'], y3, color=c3, label=l3, alpha=0.6)

ax.plot(th['Elapsed Time'], y4, color=c4, label=l4, alpha=0.8)

ax.plot(g['Elapsed Time'], y5, color=c5, label=l5, alpha=0.4)

ax.legend(loc=0)

fig.tight_layout()

plt.show()

これでグラフが描画できた!

集中度とリラックス度についても同じようにやってみよう。

集中度とリラックス度の解析

集中度とリラックス度の指標もデータの整形からやってみよう。

まずは集中度から。

特定周波数のときと同様に、

- 変数を用意して、loc[ ] で欲しいデータを取り出す

- dropna() で NaN を削除

- reset_index() で連番に直す

をやってみよう。

# 集中度の抽出

att = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'attention']]

att = att.dropna()

att = att.reset_index(drop=True)

attリラックス度も同様、

- 変数を用意して、loc[ ] で欲しいデータを取り出す

- dropna() で NaN を削除

- reset_index() で連番に直す

をやってみよう。

# リラックス度の抽出

med = df.loc[:, ['Elapsed Time', 'meditation']]

med = med.dropna()

med = med.reset_index(drop=True)

med列の数がそろっているので、そのまま結合してみよう。

今回はどちらのデータにも同じ指標である「計測時刻(Elapsed Time)」が含まれているので、それを基準に結合してみる。

‘pd.marge()’ という関数を使ってみよう。

下に書くコードの、

” on=’Elapsed Time’ ” は計測時刻を基準に結合することを示す。

” how=’outer’ ” は基準の指標に共通していないデータがあっても、全てのデータを残し、穴あきには NaN を入れておく事を示す。

‘pd.marge()’ の場合は、左に乗せたいデータから順に、変数をカンマ( , )で分けて入力すればOK。

” how=’outer’ ” の説明で述べたように、基準の指標に共通していないデータがある場合、そのデータを残して結合する。その場合、どのように結合されるかというと、右に入力されたデータ中に、基準の指標で共通していないデータが見つかった場合に、最も下の列に追加されていく。

つまりは、「計測時刻順に並んでいることを保証できない」ということになる。そのため、’sort_values()’ 関数を用いて、計測時刻(Elapsed Time)順に並べ替えよう。

# 集中度とリラックス度の結合

attmed = pd.merge(att, med, on='Elapsed Time', how='outer').sort_values('Elapsed Time')

attmed列数が増えてしまった事にお気づきだろうか。計測の際にどこかで保存時刻がズレてしまい、” how=’outer’ ” によって NaN が入れられているということである。

NaN をなくすために、もっともらしい数値で置き換えよう。

幸いなことに、1 列目に NaN が入っていないため、今回は NaN を同じ行の 1 つ上の列の値で置き換える事にする。’ffill()’ 関数を使えば一発だ。

attmed = attmed.ffill()

attmedやっとデータを整理することができた。

それじゃ、お待ちかねの「描画」タイム、いってみよう!

描画の仕方をもう一度説明していくね。

fig, ax = plt.subplots()

として、描画スペースを ‘fig’ と ‘ax’ に確保する。

‘fig’ は描画スペース全体で、’ax’ はその中でも実際にグラフを書く場所っていうイメージ。

ax.set_xlabel("「具体的な x 軸の名前」")

で x 軸の名前を設定。ax.set_ylabel("「具体的な y 軸の名前」")

で y 軸の名前を設定。ax.set_xticks(np.linspace(0, len(「用いるデータの変数名」)-1, 10))

で x 軸の目盛を設定。plt.xticks(rotation=15)

で x 軸の目盛を 15°回転させて、時刻の表記が被らないように回転させて調節。

ax.plot(「x 軸に用いるデータ」, 「y 軸に用いるデータ」, color='「色の名前」')

で、折れ線グラフを描画。

fig.tight_layout()

で、図のレイアウト(余白の大きさなど)を設定。

plt.show()

で、図を出力。

今回もデータが複数あるので、

‘label=’ に凡例での名前を入力し、

‘ax.legend(loc=0)’ で凡例を表示しよう。

実際のコードがこんな感じ。

fig, ax = plt.subplots()

ax.set_xlabel("時間(秒)")

ax.set_ylabel("脳活動の指標(%)")

ax.set_xticks(np.linspace(0, len(attmed)-1, 10))

plt.xticks(rotation=15)

ax.plot(attmed['Elapsed Time'], attmed['attention'], color="red", label="集中度", alpha=0.6)

ax.plot(attmed['Elapsed Time'], attmed['meditation'], color="blue", label="リラックス度", alpha=0.6)

ax.legend(loc=0)

fig.tight_layout()

plt.show()

集中度・リラックス度の方も描画できたね。

お疲れ様でした。

終わりに

特定周波数の方も、集中度やリラックス度の方も、無事に出力できたかな?

今回はPython を使って、脳波解析のための「描画」をやってみました。

楽しんでもらえましたか?

脳波を解析する事に関しては、まだまだこれで終わりじゃないです。

実際、今回のデータの ‘eeg’ は描画してませんし、解析方法も描画だけじゃありません。

もっと脳波に触れて、プログラミングを触って、楽しみながら探究してみてください!

※最後に、完成版のColabファイルを閲覧できるようにしておきます。

完成版Colabファイル:https://colab.research.google.com/drive/10nShwtn0TVDS27se9ALlx51JtrVzcwCV?usp=sharing